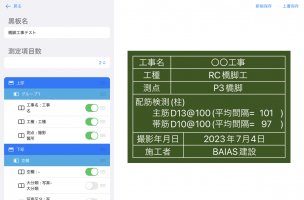

「配筋検査ARシステムBAIAS®」では2023年2月に電子小黒板機能をリリースしました。

この記事では黒板の作り方と実際の利用シーンの2つについて紹介させて頂きます。

続きを読む

BAIAS 電子小黒板の利用ガイド

現場ロイド

【GR】全てがシンプル!DXクラウドカメラ「Gステイト®」をリリース!

現場ロイド

こんにちは。3月にコンストラクション企画部に異動になりました千葉 直美です。

コンストラクション企画部では新商品を企画したり、販促するためのツールなどを製作したりしております。

今回ご紹介するのは、これまでと違った観点から開発された製品になります。

その名はGステイトになります!

続きを読む

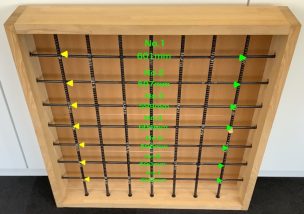

配筋検査ARシステムBAIAS®に2点間計測機能を追加!

現場ロイド

こんにちは。開発部の大山です。

「配筋検査ARシステムBAIAS®」は、配筋の重ね継ぎ手や定着長さの計測を想定した「2点間計測機能」を2023年1月4日にリリースしました。

アプリでの距離計測というとiPhone、iPadで標準アプリとしてインストールされる「計測アプリ(以降、標準の計測アプリ)」が思い浮かぶ方も多いと思います。

今回はその計測アプリとBAIASを比較して、BAIASが工夫した計測点の指定方法の違いについて、説明したいと思います。

続きを読む

地域密着型の案件に1年目でPJリーダーとして携わった話

Tech blog

こんにちは。クラウドソリューション開発部の中野です。

昨年の4月に新卒として入社してから1年が経ち、今年度で2年目になります。

この1年の中で、グリーンスローモビリティバスロケーションシステムのプロジェクトリーダーを経験しました。

初めてプロジェクトリーダーを経験し、この度無事にリリースすることができましたので、Blogにてご報告させていただきます。

1年目でプロジェクトリーダーをするというのは力量不足で迷惑をかけるのではないかという不安もありましたが、先輩たちの後押しもあり自分の成長するチャンスだと思って今回チャレンジさせてもらいました。 色々と苦労もありましたが、とても貴重な体験ができましたので、自分の感じたことや経験を振り返っておきたいと思います。

続きを読む

Route53を使用してLet’s EncryptでSSL証明書の取得を行う

Tech blog

こんにちは。森です。

以前、Route53を使用してLet’s Encryptで発行されるSSL証明書の取得を行ったので備忘録的に記載をしていきます。

通常、Let’s Encryptで発行されたSSL証明書を取得する場合や更新には80番 or 443番ポートをアクセス可能にしておく必要があると思いますが、何かしらの事情でそれらのポートを開けることが出来ない方には参考になる記事かと思います。

今回は下記環境で行ってみました。

- 環境

AmazonLinux2

詳細な手順な手順については下記を見てみてください。

【GR】満を持して登場!オンラインマルチサイネージシステム「Gフェイス®︎」

現場ロイド

こんにちは。CST企画部の都鳥です。

立春を過ぎ少しずつ春が近づいてきておりますが、こちら北海道は白銀の世界に包まれており、とてもきれいな雪景色が広がっております。

最近のMyトレンドはスノーシューです。誰も踏み入れてないどこまでも広がる雪原を歩くのは最高です。

まだまだ雪を楽しめる北海道ですが、春より一足早く新製品「Gフェイス」が登場しました。今回はその製品の成り立ちを含めてご紹介したいと思います。

続きを読む

「配筋検査ARシステムBAIAS®」が第2回中部DX大賞で奨励賞を受賞

現場ロイド

こんにちは、デバイスソフトウエア開発部の板谷です。

この度、「配筋検査ARシステムBAIAS®」が第2回中部DX大賞にて奨励賞を受賞いたしました!

BAIASは昨年開催されたMCPC award 2022で奨励賞を受賞しており、今回の表彰で2つ目の賞となります。

続きを読む

AWSマルチアカウントの設計・管理で困ったこと

Tech blog

こんにちは。森です。

突然ですが皆さんは、AWSのアカウント設計・管理をしていて困ったことってありませんか?

私はたくさんあります。

例えば過去に下記のようなことについて困ったことがあります。

- ユーザー管理はどうしたらいいか

- AWSアカウントのセキュリティって何をすればいいのか

- OUってどうやって分ければいいのか(OU設計)

etc

今回は一部ですが私が過去に困ったことに対して、どのようにして対応したかを簡単に記載していこうかと思います。

AWSのコストデータの確認を楽にしたい

Tech blog

k6 応用例その1:ログイン認証型Webサイトへの負荷試験の一括実行

Tech blog

クラウドソリューション開発部の藤井です。

負荷試験ツール k6 の紹介記事の第2弾として、応用例を解説させていただきます。

k6 って何だろうという方は、ぜひこちらの記事をご参照ください。

-304x214.png)