配筋検査ARシステムBAIAS®に円弧計測モードを追加!

現場ロイド

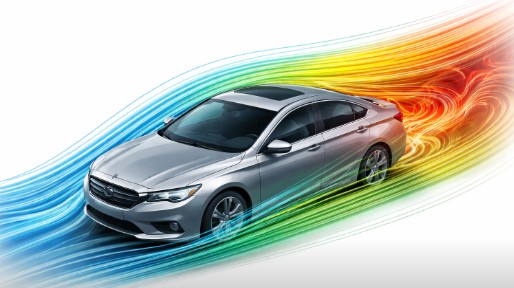

WindsorMLのデータを用いた PINN による自動車周りの流れのシミュレーション

Tech blog

こんにちは!AX研究室のロベルト・フバチです。

こんにちは!AX研究室のロベルト・フバチです。

近年、機械学習を流体力学の問題に応用する研究が注目を集めています。

その中でもPhysics-Informed Neural Networks(PINN)は、データに基づく手法と物理法則を組み合わせる点が大きな特徴であり、少量のデータでも物理現象を再現できる可能性を持っています。PINNの概要については、以前の投稿の一つで紹介いるのでそちらをご覧ください。

本ブログでは、公開されているCFDデータセットWindsorML(Ashton et al., 2024)を用いて、自動車周りの乱流空気流れのシミュレーションを行った事例を紹介します。対象は、WindsorMLデータセットに含まれる多数のシミュレーションケースの一つであるrun_0ケースです。

WindsorMLは、自動車空力を高精度に解析することを目的として構築された大規模かつ高品質なデータセットですが、その規模の大きさから、すべてのデータをそのまま利用することは実際には容易ではありません。

そこで本検討では、WindsorMLデータのごく一部のみを使用した場合に、PINNモデルがどの程度流れ場を再現できるのかを検証しました。元データは約2億点ですが、ベースライン用のデータとして約200万点(約1%)を抽出し、PINNの学習にはさらに少量の50,000点(約0.025%)を用いました。

この記事で分かること:

-

約2億点のデータセットに対して、学習点50,000点(約0.025%)という極少データでも、PINNで流れ場をどこまで再現できるか

-

限られた観測点で学習した場合に、再現しやすい領域/誤差が出やすい領域がどこに現れるか

-

少量データ学習を前提にしたときの、(本記事で用いた)学習設定・前処理が結果にどう影響し得るか

【後編】「家が空気を読む」スマートホームへ。Home AssistantとZoneで実現する帰宅検知

Tech blog

こんにちは! SJC共同開発推進室の鈴木です。

前編では、Home Assistantに「Zone」を設定し、「自宅の半径300m圏内に入ったらエアコンをONにする」という仕組みを作りました。

しかし、その結果、「近くを車で素通りしただけでエアコンが全開になる」可能性があったり、 家は「近くにいる」ことは理解しましたが、「帰ってくる」のか「通り過ぎる」のかまでは理解しておりませんでした。

このままでは、「賢い家」どころか、ただ「電気代のかかる家」になってしまいます。 後編となる今回は、この問題を解決するために、「Proximity」という機能をご紹介します。家が「場所」だけでなく「人の意思(ベクトル)」を理解する、スマートホーム化を進めたいと思います。

【前編】「家が空気を読む」スマートホームへ。Home Assistantで実現する帰宅検知

Tech blog

こんにちは! SJC共同開発推進室の鈴木です。

これまでHome Assistantを通じて様々な活用事例をご紹介してきましたが、今回は一歩踏み込み、「家はいかにして住人の意図を先回りできるか」というテーマを掘り下げます。スマートホームは「スマホで家電を操作できる便利さ」に注目が集まりがちですが、「人が操作をしていない時間」にこそスマートホームの良さが現れます。

外出先から手動でエアコンをONにすることは、利便性はありますが、人の「操作」に依存しています。目指すべきは、操作の代替ではなく、操作そのものを無くすことです。

今回はその第一歩として、Home Assistantの「Zone」機能を活用し、家を単なる座標「点」ではなく、住人の行動を包み込む「面」として捉える手法をご紹介します。

過去記事は以下になります。Home Assistantの概要、環境構築、活用事例をご紹介しておりますので、よろしければご確認ください。

– スマートホームを次のレベルへ:Home Assistant のご紹介(1)

– スマートホームを次のレベルへ:Home Assistant のご紹介(2)

– スマートホームを次のレベルへ:Home Assistant のご紹介(3)

– 過去の自分に留守番を頼む ~Home Assistant 「Presence Simulation」の設定と活用法~

エッジAIカメラ「PROLICA®」における物体検知の安定化への取り組み

現場ロイド

デバイスソフトウエア開発部の板谷です。

私の所属するチームでは生産性向上AIカメラ「PROLICA®」を担当しています。

先日、PROLICAに搭載されているJetsonのソフトウェア環境のアップデートを行うことで、物体検知アルゴリズムをYOLOXベースへと刷新することが可能になりました。

このアップデートにより物体検知の精度と安定性が向上しましたので、検証動画を交えてご紹介します。

続きを読む

過去の自分に留守番を頼む ~Home Assistant 「Presence Simulation」の設定と活用法~

Tech blog

こんにちは!

SJC共同開発推進室の鈴木です。

定期的にHome Assistantの記事をご紹介させていただいておりますが、今回も引き続き、Home Assistantをテーマに、その活用事例をご紹介します。

今回は、「防犯・セキュリティ」に焦点を当て、長期間家を空ける際に、あたかも家に誰かがいるかのように振る舞うことで家を守る、「Presence Simulation」という機能をご紹介します。

過去記事は以下になります。Home Assistantの概要、環境構築、活用事例をご紹介しておりますので、よろしければご確認ください。

– スマートホームを次のレベルへ:Home Assistant のご紹介(1)

– スマートホームを次のレベルへ:Home Assistant のご紹介(2)

– スマートホームを次のレベルへ:Home Assistant のご紹介(3)

【AWS SES】2年目エンジニアがhCaptchaでボットを撃退した話

Tech blog

こんにちは!開発本部 SJC 共同開発推進室の對島です。

皆さんは、Webサイトで「車を選んでください」とか「信号機はどれ?」といった画像認証が出てきて、「あぁ〜!もう面倒くさいな!」と思ったことはありませんか?

以前までは私もそう思っていました、、、

でも最近、業務でボット対策を任され、裏側で繰り広げられていたボットとの闘いがそこにはありました。今回は、AWS初心者の私が知ったAmazon SESの危機と、それを救うhCaptchaについて、等身大でお届けします!

電子納品を支える改ざん検知と小黒板情報連携の検定

現場ロイド

- 工事用黒板とは

- 小黒板情報電子化

- なぜデジタル工事写真の電子納品をするのか

- デジタル工事写真の信憑性(改ざん検知機能)検定

- 黒板情報連携機能検定

- J-COMSIA 施工管理ソフトウェアデータベース

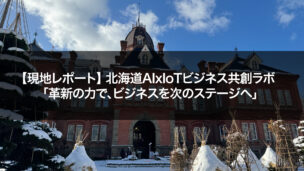

【現地レポート】北海道AIxIoTビジネス共創ラボ 「革新の力で、ビジネスを次のステージへ」

イベント

2025年12月5日に北海道庁旧本庁舎(赤れんが庁舎)で開催された北海道AIxIoTビジネス共創ラボ 「革新の力で、ビジネスを次のステージへ」の現地レポートです。

本イベントは2025年11月に開催されたばかりの「Microsoft Ignite 2025」で発表された様々な情報や、世界最大の製造業イベント「ハノーバーメッセ2025」の最新動向レポート、そしてエコモット・SCSK北海道のセッションなど、盛りだくさんの内容でした。

参加者の皆さまからも大変高い評価をいただき、とても好評のうちに幕を閉じました。

続きを読む

FirefoxをuserContent.cssとuserChrome.cssで極限までカスタマイズ!

Tech blog

こんにちは!

クラウドソリューション開発部の石崎です。

前回に引き続き、Firefoxの良いところをお伝えしたいと思います。

今回はFirefoxの特徴の一つである高いカスタマイズ性が、実際にどのくらいすごいのかをご紹介します。

続きを読む